El dilema actual entre conservación y aceleración

Estamos en un mundo signado por la innovación tecnológica y empresarial, evidente dado que la propia palabra se ha tornado omnipresente. Se supone que la innovación es “buena” porque mejora las posibilidades económicas, de bienestar y de vida de la humanidad. Pero está claro que se busca innovar también por que el éxito competitivo permite la obtención de riqueza económica y de supremacía. Las personas que se supone son grandes innovadores, y que vemos o seguimos en los medios, suelen ser multimillonarios, y aunque no se vea, muchas veces han sido ayudados o colaboran con sus estados, en la competencia frente a otros estados por la supremacía, tecnológica, económica y militar.

Si la relación entre innovación y beneficio para la humanidad fuera simple las personas que se vuelven más ricas son, sin duda, las que más beneficiaron a la humanidad, y los países u organizaciones más poderosos, influyentes o líderes serían los más justos y solidarios. Si leemos la historia o miramos alrededor veremos que la relación no suele ser tan obvia. Si así lo fuera, habría que acelerar toda innovación, sin ningún cuidado –precisamente lo que propone el aceleracionismo. Para algunos, esa aceleración de la innovación en un momento, que llaman la “singularidad,” haría entrar al mundo, y a la humanidad, en una especie de paraíso terrenal, sin escasez, pobreza, o conflictos. Pero aquí ya es más sencillo notar que esto no es así, ni puede serlo por la propia voluntad humana.

Ejemplos concretos: del fast food al slow food

Pero aterricemos la cuestión con un ejemplo mucho más concreto como la comida. Partamos del éxito inicial del “fast food,” una comida rápida, económica, y muy atractiva. Sin embargo, como contrapartida, se ha extendido la tendencia a una alimentación más natural, orgánica, saludable, que puede asociarse también a un entorno cultural y social más adecuado para la persona humana, y algunos han denominado “slow food”. Se entiende cada vez más que una comida atractiva, muy condimentada y con muy altas calorías, ingerida rápidamente, en cantidades grandes por su costo más bajo, es un “combo” (palabra que justamente se utiliza en el “fast food”) poco saludable, por la cualidad no muy sana de los ingredientes, y también por el modo de ser ingerida: rápido, generalmente de forma individual, sin generar una pausa dentro del estrés del trabajo y de la vida moderna. Hoy día las propias cadenas están agregando opciones más naturales y sanas en concordancia con esta tendencia de la demanda.

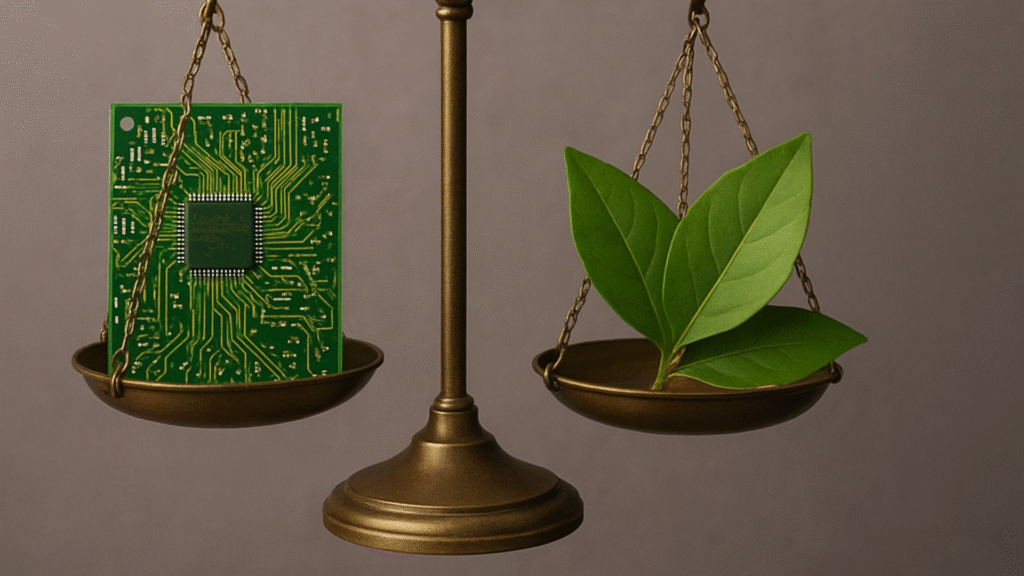

Así la nueva propuesta combina el objetivo estable (alimento saludable) y el cambio beneficioso (en nuestro caso pasar del “fast food” a otra modalidad), o, en términos de lo que queremos enfatizar, debe existir una armonía entre lo natural con la innovación. Ahora bien, si enfatizamos sólo lo natural y probado, podría debilitase la innovación, y la vida se torna tradicional, rutinaria y repetitiva. Pero si enfatizamos, como en la actualidad, la pura innovación nos desvinculamos de los objetivos o necesidades, y así nos aceleramos, nos estresamos, nos “quemamos” (la noción de “burn out”) en actividades que no dan la satisfacción buscada. Algo así sucede con otro tipo de innovaciones y esto pone de manifiesto diversas filosofías subyacentes.

Filosofías que marcan el rumbo de la innovación

Al estudiar las fuentes antropológicas y éticas de la innovación detectamos un contrapunto significativo, que nos puede iluminar respecto a situaciones actuales. De modo simplificado existen filosofías que enfatizan lo constante y el límite, y otras que enfatizan la dinámica, el cambio y la creación. Como ejemplo de las primeras podemos citar el mecanicismo, el creacionismo entendido como el origen divino de la realidad (entendido de modo parcial), los imperativos categóricos (los límites parten de la propia voluntad humana). Por otra parte, tenemos las filosofías del cambio, como el evolucionismo, la creatividad libre, como en aspectos del romanticismo o en la filosofía de F. Nietzsche, que tienden a dejar de lado los límites y los aspectos positivos de los hábitos y rutinas. Asimismo, podemos pensar en combinaciones de estas ideas o visiones, pero esto complejizaría esta reflexión mucho más de lo que pretendemos en esta columna.

Desde un punto de vista pragmático, entendemos, la aceleración a la que propenden las posturas de las filosofías del cambio pueden ser enfoques que favorezcan un fenómeno negativo en la economía –tanto a nivel empresarial, como macro– la formación de “burbujas”. Estas se producen cuando se lanza un nuevo bien o servicio, o forma de hacer las cosas, que se publicita como una panacea maravillosa para muchas cuestiones. Esto se realiza, ya sea explicitando los beneficios y omitiendo u ocultando los perjuicios, ya sea con estrategias de comunicación que refuerzan la sensación de que “todos lo están adoptando,” o que “los que no la adopten correrán serias consecuencias,” apuntalados por la presión mediática.

Pero si el nuevo bien, o servicio, o forma de hacer las cosas, no tienen los beneficios propuestos, o tienen contraindicaciones, o efectos negativos relevantes, el momentáneo o aparente éxito, puede transformarse rápidamente en lo contrario, y el velo de novedad, éxito, y tendencia positiva, desaparecer. Es lo que se denomina en estudios de la tecnología y la economía de empresa el “hype”. En términos económicos, ya sea micro (en la persona o empresa), ya sea macro (sector o país), este fenómeno lleva a soluciones inestables y difícilmente sustentables. Mientras que la solución sustentable consistiría en innovaciones que tengan aspectos positivos mayores que los negativos, o con modos de uso y aplicación que moderen de forma efectiva los efectos colaterales indeseados.

La primacía actual de una cultura del desenfreno, que enfatiza la innovación y el cambio por el cambio, está llevando a una reacción, en muchos campos, más bien conservadora. Por ejemplo, en las propuestas políticas de lo que hoy se denomina “nueva derecha” existe una tensión, al menos, o cierta contradicción, entre su búsqueda de límites y de retorno a ciertos valores tradicionales, junto con la afirmación de un capitalismo reñido con las regulaciones, los impuestos y el bienestar social, bajo el cual permanece, en el campo productivo, la lógica de una innovación ilimitada.

Resulta que las filosofías que enfatizan el cambio por sobre la estabilidad y el límite, no sólo entraron en ideologías de izquierda, sino también subyacen en las de derecha. Si, por otra parte, extendiéramos lógicamente la propuesta conservadora hasta su extremo, se desembocaría en una sociedad y economía estacionaria, donde no habría cambio sino una circularidad de actividades ya probadas. Por dicha razón, esta corriente (como de otro modo, pero análogo, en las de izquierda) se debe un debate a fondo respecto a cómo armonizar la necesidad humana y social de cambio, con la de valores permanentes.

Creemos que tanto una solución “estacionaria tradicionalista,” hoy meramente teórica en la práctica, como la “aceleracionista del cambio,” muy presente en la actualidad, no son compatibles con la naturaleza del ser humano, que requiere para su plenitud tanto el cambio como la permanencia, la seguridad y la experiencia de variedad, las rutinas y la renovación, en medidas similares, o al menos en una secuencia razonable. Al mismo tiempo, desde el punto de vista social y económico, resulta deseable la existencia de “innovaciones sustentables,” es decir, que apunten a satisfacer necesidades humanas y sociales reales, bajo el riesgo de una insatisfacción, inestabilidad y conflicto creciente.

Interesante artículo, Marcelo. EStuve muchos años vinculado al tema y desarrollé el concepto de proyectos de CUADRUPLE IMPACTO (se le agrega sustentabilidad psico-socio-existencial como pilar de las otras tres ya conocidas). Te invito a leer algunos de mis artículos y te dejo mi e-mail. Gracias rpargentina22@gmail.com