Desestimar los desafíos éticos del avance tecnológico es ignorar una amenaza real y concreta gestándose en el statu quo

Los riesgos del statu quo

No hay mejor punto final para esta serie de artículos que su punto de partida: la creciente necesidad de un criterio ético comprensivo y verdadero que le permita al ser humano desarrollar su técnica sin lastimarse. Esta necesidad se hace oír en las múltiples y variadas voces de quienes son protagonistas de este desarrollo. En un reciente ensayo, el filósofo sueco Nick Bostrom —transhumanista confeso y ferviente evangelista del desarrollo tecnológico como la única esperanza mesiánica que el hombre moderno puede aspirar a creer— advierte con vehemencia que ese mismo desarrollo que él promueve como la vía de superación del ser humano también puede ser su colapso. Para ilustrarlo propone la hipótesis del mundo vulnerable y apela a la imagen de un jarrón lleno de bolillas blancas, grises y negras, que representan las diversas tecnologías al alcance de la inventiva humana. Hasta ahora la humanidad ha tenido suerte y ha venido sacando del jarrón solo bolillas blancas y grises. Las primeras representan tecnologías indiscutidamente benéficas al desarrollo humano (pensemos, por ejemplo, en los procesos de pasteurización de alimentos o potabilización del agua) y las segundas, tecnologías benéficas, pero con efectos secundarios adversos (por ejemplo, la producción de energía a base de fuentes no sustentables como el petróleo, el gas o el carbón). Entre las bolillas grises, Bostrom menciona la fisión nuclear, claramente benéfica en cuanto fuente de energía, pero también devastadora mal utilizada como arma de destrucción. Para presentar lo que sería una bolilla negra, este filósofo se plantea el siguiente thought experiment basado en hechos históricos.

Nos cuenta que cuando el físico Leo Szilard tuvo la idea de experimentar con una reacción en cadena para la generación de energía nuclear, al proyectar las posibilidades de dicha tecnología, inmediatamente vio también su potencial destructivo. Espantado por tal riesgo, convence a un amigo, nada menos que Albert Einstein, una autoridad científica con la necesaria influencia para advertir al gobierno. Einstein lo hace en una conocida carta dirigida al entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, con consecuencias inesperadas para los científicos. El propio gobierno norteamericano, anticipándose a una posible amenaza, decide crear la bomba primero. Surge el Proyecto Manhattan y años después ocurre la destrucción total de Hiroshima y Nagasaki, seguido por la guerra fría que mantuvo en vilo al mundo durante casi medio siglo con la amenaza de una apocalíptica tercera guerra mundial.

Hasta acá, la historia; el twist contrafáctico que plantea Bostrom para hacernos pensar es el siguiente. Por esos felices accidentes de la naturaleza, resulta que crear una reacción en cadena fisionando el núcleo de un átomo es cotoso y complicado —además de requerir varios kilogramos de plutonio o uranio enriquecido—, pero ¿qué hubiera pasado si esa tecnología fuese tan simple y barata como “enviar una corriente eléctrica a través de un objeto metálico entre dos láminas de vidrio”? ¿Cuánto más se hubiera magnificado la amenaza por sus “efectos adversos”? ¿Estaríamos acaso hoy reflexionando sobre esto o todos hubiéramos explotado por el aire décadas atrás?

De esta manera, Bostrom nos presenta el posible escenario de sacar del “jarrón de las tecnologías” una bolilla negra que, de no actuar eficazmente para contrarrestar sus efectos nocivos, indefectiblemente cause la extinción parcial o total del ser humano. Esa, por otra parte, es la hipótesis del mundo vulnerable que él nos plantea en su ensayo: si el desarrollo tecnológico continua su curso actual y se mantiene el statu quo (esto es, si no se toman medidas preventivas), en un punto será (y posiblemente ya lo es) “extremely likely” (citando las propias palabras del autor; o ¡muy probable!) la devastación de la civilización.

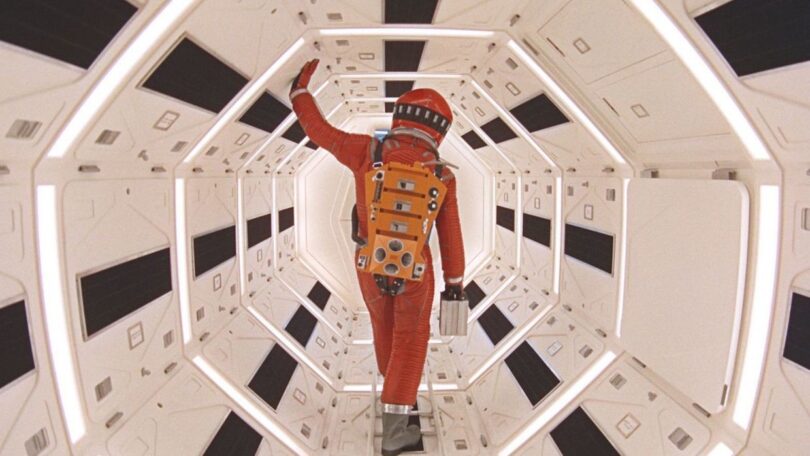

En el clásico de Stanley Kubrick 2001: Odisea en el espacio, el ser humano llega, por medio de su tecnología, a cruzar los límites del universo y descubre que, más allá, al final de su odisea, su destino es su origen, que su punto final es su punto de partida, que Alfa y Omega son uno.

Una amenaza real y concreta

Parece ciencia ficción, pero no lo es. Si prestamos atención a lo que está ocurriendo en las distintas fronteras del avance tecnológico, podemos ver esta advertencia en forma de amenaza concreta. No es necesario precisar en los desarrollos armamentísticos, puesto que son los que mayor escrutinio y control tienen. Las amenazas más inquietantes vienen del ciudadano de a pie, de la democratización de algunas tecnologías, simples y baratas, con alto potencial devastador. El ejemplo más evidente lo encontramos en el vertiginoso desarrollo de la ingeniería biomolecular que, con tecnologías de edición genética como CRISPR-Cas 9 y DIY kits disponibles online, permiten que cualquier persona con conocimientos básicos de química y biología —como con suficiente profundidad ilustra esta serie documental de Netflix— pueda generar una “bomba atómica” desde su casa: modificar de manera irreversible el pool genético de cualquier especie, incluida la humana, al punto de causar su inminente extinción.

Tenemos también sobradas ilustraciones de esta advertencia en la literatura. Una de las más impactantes es el Frankenstein de Mary Shelley. Cuando ni siquiera podía vislumbrarse la más remota noción de una biología molecular, la escritora fantasea con la recurrente aspiración del ser humano de llegar a subsanar, a base de ingenio e industria, su punto más débil: la muerte. Hoy parecería que tal fantasía no nos resulta tan descabellada; sin embargo, el resultado que profetiza Shelley y que vislumbran hoy los propios científicos y analistas —en artículos como este— es ¡literalmente terrorífico!

Que tiene un precedente

Bíblicamente, esta posibilidad ya ocurrió y la leemos en el conocido relato de la Torre de Babel. Sea que el episodio narrado se tome de manera alegórica o como relato histórico (ya que, conforme los detalles de época y lugar, bien podría haber sucedido el episodio histórico que dio origen al relato), la hipótesis que plantea, como explicación al evento que se relata, es la misma que presenta Bostrom varios milenios más tarde. El ser humano, sin timón, sin una métrica de valoración a partir de la cual ordenar (y jerarquizar) los propósitos de sus actos, para decidirlos conforme su auténtico progreso, se vuelve extremadamente vulnerable a las consecuencias inintencionadas de la mala praxis tecnológica, de su saber hacer.

Es posible que hace unos 4.000 o 5.000 años, los mejores técnicos y científicos de la época se hayan puesto de acuerdo para crear el mayor zigurat jamás construido con la tecnología de punta de la época, ladrillo cocido y asfalto. Alegóricamente, nos referirnos a la perenne tentación humana de confundir su poder de artificio con su autosuficiencia. El desenlace debió haber sido catastrófico (y, quizás, tan impactante para sus contemporáneos como el que imaginó Shelley): la construcción se vino abajo —imaginamos nosotros, porque el texto esto no lo narra— junto con la confianza del ser humano en el poderío de su industria. El caos y la confusión duraron hasta nuestros días cuando, luego de varios milenios, hemos vuelto, quizás, a poner nuevamente una desmedida confianza en nuestra inventiva e industria.

Lejos de pretender hacer una exégesis del texto, vale reparar en la profética locución divina: “si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible […]”. Si hablando un mismo idioma y congregados en un mismo lugar, a base de ladrillos y asfalto, se pretendió alcanzar el cielo, ¿qué no podríamos pretender a base de semiconductores, código binario e Internet? La advertencia es clara y Bostrom, ¡quizás inadvertidamente!, literalmente catequiza al repetirla como haciéndose eco de ella: sin un criterio ético arraigado en axiomas fundamentales y compartidos sobre lo que somos, sobre lo que nos hace ser humanos plenos, lo que es objetivamente bueno y lo que debemos aprender a valorar, corremos el riesgo (muy concreto, real; ¡ni metafórico ni alegórico!) de aniquilarnos con la primera bolilla negra que aprendamos a hacer rebotar. Si confundimos el decidir entre lo que está bien y lo que está mal con decidir qué está bien y qué está mal, teológicamente, comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal; y quien lo hace, advierte la biblia desde un comienzo, necesariamente deriva, si Dios no interviene, en la ingesta del árbol de la vida, esto es, ¡muere! (si bien en su desorientación creerá haber alcanzado la vida eterna).

En otros términos, quien rompe la vara moral, la métrica de valoración objetiva, verdadera, necesariamente desvaría y prosigue ya, confiadamente, sin reparos ni dudas, ¡sin saberlo!, a atentar contra su propia vida. El razonamiento es simple. Si la ética es el criterio de valoración verdadero que nos permite decidir racionalmente nuestros actos, rompiéndola nos desorientamos y, vale decir, lo primero que perdemos es nuestra capacidad para darnos cuenta de que lo hacemos. Quien ha roto su brújula y digita la aguja en la dirección que le place, convencido de que es el camino a su destino, jamás se descubrirá perdido puesto que su destino es, en verdad, ¡cualquier destino! Esa, por otra parte, es la suerte del insensato (aquella persona indiferente a la soberanía divina) que en el Antiguo Testamento se opone al prudente (aquella persona con temor de Dios). Y el término con el que se denomina a aquel no puede ser más preciso, puesto que el in-sensato es, etimológicamente, alguien que carece de sentido, de dirección, de orientación. El insensato, aquel que digita su propio norte, es el hombre contemporáneo descendiente de Protágoras que hace de su voluntad, de su querer, de su apetencia, la medida de todas las cosas, de lo que está bien y de lo que está mal.

No ha de sorprendernos, por tanto, que la insensatez implique siempre el riesgo de un accidente fatal, como quien va a las corridas con los ojos cerrados o maneja de noche sin luces: antes o después vendrá el porrazo o el choque que pueda matarlo. La tecnología no es otra cosa que nuestra capacidad de correr y manejar más rápido, pero hacerlo sin ética, es hacerlo sin abrir los ojos ni prender las luces; básicamente, solo aumentamos las chances y la fatalidad de nuestros accidentes. El mundo y cada individuo viviendo en él, si no abre los ojos, si no hace carne una ética verdadera y comprensiva, propositiva, seguirá siendo vulnerable a sus propias malas decisiones, al abuso de su libertad (esto es, a su mal uso), ¡a la acción sin sentido! Y a mayor tecnología, mayor será su vulnerabilidad.

El llamado de atención de Bostrom nos inquieta y nos invita a pensar en la amenaza de un desarrollo tecnológico insensato y en cómo evitarlo. ¿Desde un nuevo orden mundial, como propone el filósofo, que impulse políticas de gobierno que controlen y penalicen? Quizás, aunque eso no resuelve el problema de base que es la desorientación ética, raíz de un desarrollo y uso disfuncional (perverso) de la tecnología. Quizás esa resolución deba originarse desde abajo, desde el interior de cada individuo (¡desde su original humilitas!). Así, cada persona que interviene en el mundo y que en común unión con otros tiene el poder de decidir, libre y racionalmente, caminar hacia su progreso o debacle, podrá hacerlo con total confianza en lo primero, puesto que será invulnerable a lo segundo.